terça-feira, 25 de agosto de 2020

Ventos: Correntes de jato; Jato polar e subtropical

sábado, 15 de agosto de 2020

Mármore

Mármore - Rocha metamórfica - metamorfose - transformação

O calcário, rocha sedimentar orgânica quanto submetido a alta temperatura e pressão transforma-se em mármore.

cal - óxido de cálcio, é a substância de fórmula química CaO. Em condições ambientais é branco sólido e alcalino.

Cário - termo originário da região de cária que diz respeito a região da península da Anatólia, atual Turquia.

É de onde vem o nome de rocha calcário.

O nome do mar de mármara vem da ilha de marmara

domingo, 9 de agosto de 2020

HIROSHIMA E NAGASAKI

Hiroshima e Nagasaki: o maior crime de guerra contra a humanidade segue impune

Este post vai tratar brevemente do assunto e utilizará como referência O livro negro dos Estados Unidos, de Peter Scowen, que pesquisou sobre os crimes perpetrados contra Hiroshima e Nagasaki em documentos públicos estadunidenses considerados ultra-secretos e que foram há alguns anos foram abertos à população.

150 mil civis inocentes são condenados à morte por Harry Truman.

Em Agosto de 1945 os Estados Unidos da América entraram para a história mundial por ser a primeira e única nação a despejar o terror atômico sobre enormes populações de civis. Com a II guerra mundial praticamente acabada e sem ter podido justificar o gasto de 2.6 bilhões de dólares no Projeto Manhattan (projeto de construção da bomba atômica), Harry Truman busca oportunidades para jogar uma, ou quem sabe até mais, de suas bombas envenenadas sobre cidades inimigas e demonstrar ao mundo o tamanho do poder que os Estados Unidos detinham na mão.

O povo estadunidense já estava sendo “envenenado” há muito tempo por sua mídia tendenciosa que os fazia crer que a bomba atômica daria fim a uma guerra e salvaria vidas, já que seus filhos retornariam ao seus lares. De acordo com Peter Scowen:

“(…)para os estadunidenses, a detonação das bombas em Hiroshima e Nagasaki foram ações militares realizadas contra uma nação despótica que só podia culpar a si mesmo pelo sofrimento de seu povo. (…) Havia até um fervor religioso no desempenho estadunidense, pelo menos na cabeça de Truman: “… Agradecemos a Deus por [a bomba] ter vindo a nós ao invés de nossos inimigos; e oramos para que Ele nos guie para usa-la a Sua maneira e com Seus propósitos…” .

Pior que isso, só mesmo uma reveladora pesquisa que mostra o desejo dos estadunidenses em substituir um genocídio por outro. Ainda de acordo com Scowen, “…Uma pesquisa do Gallup feita em dezembro de 1944 revelou que 13% dos estadunidenses eram a favor da eliminação do povo japonês por meio do genocídio…” (Fonte: LIFTON, Robert Jay; MITCHEL, Greg. Hiroshima in America: Fifty years of denial. Nova York: HarperCollins, 1996, p. 133)

Infelizmente para os planos de Truman, a Alemanha havia assinado rendição incondicional em Maio de 1945 logo após o suicídio de Adolf Hitler. A Itália já havia se rendido anteriormente quando da prisão e assassinato de Mussolini. Naquele momento só restara o Japão. Ao ver-se sem muitas alternativas para concretizar seus planos, Truman se apega na última oportunidade que lhe apareceu ao alegar a não rendição incondicional do Japão, que insistia em manter seu reverenciado imperador. Grandes estrategistas de guerra desaconselharam o presidente a utilizar as armas atômicas, propondo como alternativa um grande bloqueio marítimo, aliado à entrada da Rússia na frente do Pacífico e mais os bombardeios focados em alvos militares.

De acordo com esses especialistas, essas manobras seriam suficientes para acabar com a guerra até Julho de 1945. Mesmo assim, Truman simplesmente ignorou-os e, utilizando o mote da não rendição incondicional, decidiu o destino de duas cidades e centenas de milhares de vidas humanas.

Alvos escolhidos: Hiroshima e Nagasaki

O plano original previa ataques com bombas atômicas a quatro cidades japonesas. O comitê de alvos do projeto Manhattan decidira atacar Hiroshima, pois segundo as minutas das reuniões desse comitê, em razão de seu tamanho e planta, “… grande parte da cidade seria extensamente danificada…”, Nagasaki e Kyoto, pois, ainda de acordo com essas minutas, Kyoto “…era um centro intelectual do Japão e seu povo é mais capaz de avaliar o significado de uma arma assim…” 1

Foi assim que, no fatídico dia 06 de Agosto de 1945, movidos além de tudo por um sentimento indissimulável de vingança pelo ataque japonês à base militar de Pearl Harbor, aviões estadunidenses se aproximaram do primeiro alvo a sofrer os horrores das armas nucleares. Hiroshima, a então sétima maior cidade japonesa, com 350 mil habitantes, foi atacada por Little Boy, que até o fim do ano de 1945, decretou a morte de aproximadamente 150 mil japoneses, dos quais apenas 20 mil eram militares.

Não satisfeitos com tamanha atrocidade e apenas três dias depois do primeiro ataque, como se fosse possível preparar uma declaração total de rendição incondicional em três dias, os estadunidenses atacaram a segunda cidade-alvo no dia 09 de agosto. Nagasaki e seus 175 mil habitantes foram a vítima de Fat Man, segunda e mais poderosa bomba, que vitimou aproximadamente 70 mil seres humanos na contabilidade macabra feita em dezembro de 1945.

Em uma comparação meramente ilustrativa, é como se nos ataques de 11 de Setembro, ao invés de terem morrido três mil pessoas, aproximadamente quatro milhões de nova-iorquinos tivessem perdido sua vida no World Trade Center. E isso não é tudo, pois os efeitos da bomba não são apenas a morte e a destruição imediatas. Até hoje continuam morrendo pessoas vítimas de câncer herdado geneticamente de seus pais e avós, além de ser possível encontrarmos ainda hoje, milhares de pessoas com deformações físicas, câncer congênito, problemas de esterilidade e outras doenças decorrentes da liberação radioativa sobre essas cidades em 1945.

De acordo com estudos realizados nos escombros das cidades, praticamente todas as pessoas que estavam até 1 km do centro da explosão foram mortas instantaneamente (86%). As bombas explodiram nos centros das cidades e pulverizaram escolas, escritórios, prisões, lares, igrejas e hospitais. No centro do ataque, tudo virou pó, não havia cadáveres. Mais longe do ponto zero havia corpos espalhados por toda parte, inclusive de bebês e crianças.

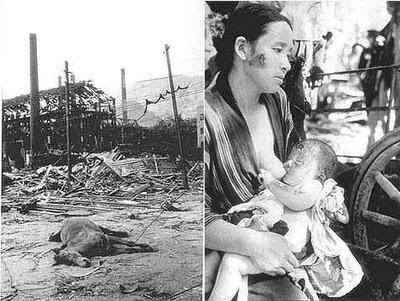

Peter Scowen, conta em seu livro que o exército japonês enviou Yosuke Yamahata para fotografar Nagasaki no dia seguinte ao bombardeio.

Peter Scowen, conta em seu livro que o exército japonês enviou Yosuke Yamahata para fotografar Nagasaki no dia seguinte ao bombardeio.

“Suas fotos mostram uma cidade completamente aplainada, homogeneamente alisada. (…) Ele tirou fotos de uma mãe morrendo de envenenamento radioativo e amamentando seu bebê, também à morte; fotos de fileiras de cadáveres, pais tentando, inutilmente, cuidar das queimaduras no corpinho de seus filhos. Yamahata morreu de câncer em 1966, com 48 anos”.

Foto flagra a agonia do garoto que frequentava a escola quando foi carbonizado pelos raios de calor da bomba atômica

Foto tirada sete anos após o bombardeio em Saka, localidade de onde 252 restos mortais foram escavados em cinco diferentes lugares.

As vítimas da radiação apresentam febre e hemorragias arroxeadas na pele, depois surge a gangrena e o cabelo cai. Esta morte dolorosa, tão parecida com o envenenamento por gás mostarda na tortura lenta que provoca, não era coisa na qual os estadunidenses desejariam que o público se concentrasse após o lançamento das bombas, afinal, os Estados Unidos da América haviam assinado tratados em 1889 e 1907 que baniam o uso de “armas envenenadas” na guerra. Pior que isso, os Estados Unidos haviam concordado com uma resolução de 1938 da Liga das Nações que tornava ilegal o bombardeio intencional a civis. Ou seja, com os ataques de Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos simplesmente ignorou todos os tratados que haviam assinado até então.

Os motivos por trás do bombardeio

Os objetivos por trás dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki ficaram obscuros durante muito tempo. Na época foi alegada a resistência dos japoneses em aceitar rendição incondicional, já que os Estados Unidos exigia a deposição do imperador japonês e eles não aceitavam essa condição. Dwight Eisenhower, general americano que futuramente se tornaria presidente, disse que “O Japão estava buscando alguma forma de render-se com uma perda mínima de aparência (…) não era necessário golpeá-lo com aquela coisa” 2.

Com a recente liberação de documentos e diários antes considerados ultra-secretos, hoje já se pode concluir documentalmente que o principal objetivo por trás dos ataques a Hiroshima e Nagasaki foi a necessidade de enviar uma mensagem clara à União Soviética, que vinha se expandindo pelo leste europeu (Polônia, Romênia, Hungria), de que os Estados Unidos tinham em mãos uma arma poderosa e que não hesitariam em utilizá-la caso fosse necessário. Ainda de acordo com Peter Scowen, “… já em 1944 os americanos haviam considerado a arma um trunfo em suas relações com Stalin e Truman acreditava que uma exibição pública da capacidade da bomba iria tornar a URSS mais manejável na Europa…”.

Quanto a motivação do ataque, o próprio governo estadunidense acaba por se contradizer na hipótese de que teria sido a não rendição incondicional do Japão. No dia 10 de agosto, apenas um dia após a explosão de Nagasaki, o Japão entrega sua rendição assinada e os Estados Unidos abandonam a idéia da rendição incondicional alegando que se o imperador continuasse no poder isso permitiria uma ocupação mais ordeira pelas tropas estadunidenses.

Ironicamente, ao contrário do que desejavam os estadunidenses liderados por Harry Truman, a demonstração pública do poder da bomba atômica fez os líderes de todas as nações tremerem, mas, ao invés de ficarem sentados esperando que os Estados Unidos deixasse seu poder nuclear nas mãos da ONU, todos queriam ter tal poder nas mãos, especialmente a União Soviética que, liderada por Josef Stálin, deu início a Guerra Fria e a corrida armamentista nuclear, que só iria arrefecer praticamente 45 anos após os bombardeios, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sob a liderança de Mikail Gorbatchev.

segunda-feira, 3 de agosto de 2020

Máquina de tortura?

Como fazer da educação a distância máquina de tortura

Na pandemia, neoliberalismo tenta aprofundar a despedagogização do ensino: aulas virtuais, conteúdos enlatados, comunicação unidirecional. Pode gerar os “órfãos de escola”, sem locais de trocas e fuga de abusos. Como resistir?

https://outraspalavras.net/outrasmidias/como-fazer-da-educacao-a-distancia-maquina-de-tortura/

“Todos os atores da ação educativa estamos sendo torturados e alguns replicam a ação. Com essa política de ‘educação em família’, a casa se torna um lugar para torturar mentes e corpos, adormecer as consciências, em um processo de ensaio de educação virtual que mais se parece com lavagem cerebral. A casa deve ser um espaço educacional baseado no diálogo, no encontro, no aprender fazendo, na aprendizagem amorosa, e essa situação de contingência deveria se concentrar mais nisso”, escreve Luis Bonilla-Molina, pesquisador em ciências sociais, professor e lutador social, em artigo publicado originalmente em espanhol em seu Blog, 27-04-2020. A tradução é de João Francisco Migliari Branco, professor na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – USP. Eis o artigo:

O espelho quebrado

A hegemonia neoliberal se mostra nas práticas e abordagens, tanto “regulares” quanto contingentes; de modo que os discursos “radicais”, sem correlação com práticas fundamentadas de resistência, resultam significativamente vazios. O capitalismo muda de aparência e desempenho de acordo com o tempo histórico, se rearranja, absorve parte das iniciativas de mudança e as torna funcionais à sua lógica de dominação. Por esse motivo, devemos estar vigilantes: a agenda radical de transformação também deve mudar permanentemente, sem obscurecer o horizonte; não basta fazer o que foi revolucionário nos anos setenta ou oitenta do século XX. Acontece que hoje temos que fazer isso e muitas outras coisas e, certamente, o foco da atenção mudou drasticamente.

Essa mudança incessante causa uma espécie de vertigem, um sentimento de instabilidade permanente nas burocracias educacionais nacionais, que, como “pássaros de relva”, procuram em todas as direções as chaves para o novo, que se faz evidente nos anúncios dos órgãos de desenvolvimento, as organizações mundiais do capital. As burocracias educacionais, acostumadas a receber ordens, procuram o manual que contém as etapas a serem seguidas para sua perspectiva de transformação dos sistemas escolares; eles não entendem que o capitalismo requer inclusive uma nova casta burocrática. A velha maneira de entender os sistemas escolares começa a ser um obstáculo para o capitalismo cognitivo do século XXI. Para os burocratas neoliberais, a ansiedade típica dos “líderes” do sistema os faz procurar por toda parte, tentando encontrar respostas que são ilusórias.

+ Em meio à crise civilizatória e à ameaça da extrema-direita, OUTRAS PALAVRAS sustenta que o pós-capitalismo é possível. Queremos sugerir alternativas ainda mais intensamente. Para isso, precisamos de recursos: a partir de 15 reais por mês você pode fazer parte de nossa rede. Veja como participar >>>

Até a burocracia educacional “bem-intencionada”, que considera as reformas educacionais a melhor solução possível, é afogada pela falta de discussão, debate e análise crítica. Sem reflexões estruturais que lhes permitam entender o que está acontecendo e criar cenários realistas, a atual aceleração da mudança os leva a se sentirem atacados, e é por isso que ficam arrepiados e reagem com receitas de propaganda.

No campo da esquerda pedagógica, a situação também é dramática. A reflexão estrutural sobre as repercussões da terceira revolução industrial na escola e na educação foi uma agenda ilusória para esse campo. Um “cheiro” de desprezo pelo tecnológico serviu para evitar as discussões necessárias sobre as novas perspectivas do capital e a redefinição das narrativas e práticas de resistência.

Tudo está mudando e os sistemas escolares não escapam. A dissolução da velha escola, que denunciamos desde 2015, começa a ser gerada, a abrir caminho. É tão drástico o que começa a tomar forma que a descrença é o sinal predominante no magistério. Após o confinamento preventivo contra a pandemia, retornaremos à arquitetura da escola, aos espaços escolares e muitos pensam que é apenas uma questão de recuperar o conteúdo e colocar em funcionamento a velha máquina educacional newtoniana. Esse olhar, formulado para evitar sair da zona de conforto típica das rotinas escolares, não impedirá que o Ministério da Educação Planetário, hoje a aliança OCDE-Banco Mundial, continue trabalhando para destruir a antiga escola pública presencial que conhecíamos. A tensão entre o presencial e o virtual se tornará mais aguda e o curso que seguirá ainda é imprevisível. Mas o que é evidente é que o capitalismo está empurrando o surgimento de uma nova máquina educacional.

Os números terríveis antes da pandemia

Em 2018, o Instituto Internacional de Estatística da UNESCO publicou o “E-atlas para Crianças Fora da Escola”, que indicavam que 258 milhões de crianças, adolescentes e jovens em todo o mundo estão fora do sistema escolar, por várias razões, fundamentalmente ligado à pobreza extrema, falta de eletricidade e água potável, guerras e migrações forçadas (no aplicativo interativo, é possível ver o comportamento de casos nacionais). Esse número é composto por 59 milhões de meninos e meninas em idade escolar primária, 62 milhões de jovens e adolescentes e 138 milhões de jovens que foram excluídos e não podem terminar os últimos anos do ensino médio.

Essas são as chamadas figuras vermelhas da cobertura escolar, o eufemismo com o qual se fala das consequências educacionais diretas do sistema capitalista. A isto deve-se acrescentar que pelo menos 50% dos meninos e meninas que frequentam a escola podem, ali, contar com a comida que não podem ter em casa; para eles, a escola é um espaço de contenção social, onde aprender o conteúdo é algo adicional. Para muitas meninas, meninos e jovens, a escola também é uma fuga do abuso, violência doméstica e exploração do trabalho.

Nos países onde a educação secundária não é obrigatória, isso aumenta a exclusão. Alerta a UNICEF (2019) que a impossibilidade de acesso próximo a uma instituição de ensino básico poderia impedir que mais 25 milhões de crianças estudassem, incluindo 15 milhões de meninas e 10 milhões de meninos.

Menos da metade da população mundial tem acesso à Internet ou a um computador. A crise educacional evidenciada pela pandemia da covid-19 destaca que o acesso à Internet e aos computadores se tornou um direito humano fundamental. E, como já apontamos em outros artigos, o fornecimento de computadores para fins educacionais deve ser de primeira ordem e momento para as escolas e, em segundo lugar, pessoal para estudantes e professores.

No meu artigo “Levemo-nos a sério, educação virtual em casa?”, trabalhei a rota do paradigma neoliberal, com seus parâmetros de qualidade e competência que estavam construindo a cultura avaliativa, requisito indispensável para consolidar o paradigma da “escola em crise” . E para sair dessa “crise” que o próprio neoliberalismo gerou com reformas educacionais permanentes, eles estavam promovendo políticas internacionais que construiriam as condições para o surgimento da educação virtual como “novo componente”, que iniciaria a disputa sobre o orçamento educacional dedicado à folha de pagamento do ensino, promovendo a ideia da casa como o novo local privilegiado para a aprendizagem. Essas políticas públicas, promovidas pelo centro capitalista em questões educacionais, abriram caminho através de:

1. Ações dos governos que começaram a fornecer computadores pessoais aos alunos para levar para casa, sem entender que isso contribuiu para a realocação do epicentro da educação para a casa;

2. Exclusão de professores desses programas, por não terem computadores atribuídos, isto para mostrar obsolescência e prática de ensino desatualizada, fazendo com que o conhecimento pedagógico pareça obsoleto;

3. Do desinvestimento em infraestrutura tecnológica nos espaços escolares. Em muitos países, o fornecimento de computadores e a conexão à Internet nas escolas era uma tarefa não resolvida. Escolas sem equipamento ou infraestrutura tecnológica nos mostraram campi escolares cheios de fotos, papéis e um modelo de educação frontal, centralizado no quadro-negro. A escola foi deliberadamente induzida a abandonar seu papel de epicentro do conhecimento e forçada a se tornar um museu da educação. A contenção social e o encontro humano tornaram-se a salvação de uma escola que perdeu sua capacidade de explicar e trabalhar a partir do novo;

4. A ausência de nuvens educativas por parte dos ministérios da educação, que deixaram a geração de conteúdo educacional digital nas mãos das transnacionais de TI e das empresas educacionais;

5. A sustentação do modelo de aprendizagem frontal impediu o desenvolvimento de novas formas de aprendizagem que utilizam o desenvolvimento científico-tecnológico;

6. Algumas políticas de formação de formadores que não estimaram o vínculo entre a pedagogia e a aceleração da inovação científico-tecnológica; e, em outros casos, que fizeram das abordagens sociológicas uma forma de ocultar a despedagogização promovida pelo capitalismo neoliberal;

7. Desde o cumprimento do currículo preestabelecido até a construção progressiva de um currículo adaptado aos requisitos de testes padronizados, tipo PISA-OCDE, LLECE-UNESCO, foi ocultado o fato de que o que estava em crise era o currículo pré-estabelecido, que para mudar a escola era necessário destruir a antiga noção de currículo; mas a autonomia escolar geralmente assusta a todes[1], tanto à direita quanto à esquerda;

Os desaparecidos do modelo neoliberal de educação em casa

O controle epidemiológico do coronavírus levou a sociedade mundial ao confinamento em suas casas. Em 24 de março de 2020, a UNESCO alertou que 1 bilhão e 370 milhões de meninos e meninas estavam fora das escolas, ou seja, 80% dos estudantes registrados. A maioria dos governos, como em um filme de Walt Disney, declarou que o direito à educação seria garantido por meio da “educação em casa”, “educação em família”, “cada família uma escola”; o paradigma neoliberal da sociedade educadora prevaleceu em todo o mundo. Na realidade, a transferência das responsabilidades educacionais dos Estados para as famílias deixou milhões de seres humanos em um estado de indefesa.

Para que a casa fosse o cenário de contingência escolar, era necessário que de início, em cada casa de cada aluno, houvesse pelo menos um computador e conexão à Internet; e isso sem contar as famílias com mais estudantes, pais docentes e ou aqueles que trabalham com teletrabalho. No entanto, o Relatório “We are social e Hootsuite” (2020) assinala que apenas 59% da população mundial tem acesso à Internet, ou seja, 4,5 bilhões de pessoas; e que a tendência é privilegiar a conexão por meio de telefones celulares, acima das conexões por computadores pessoais. O fato relevante em termos de inclusão e cobertura educacional é que pouco mais de 40% da população mundial não tem acesso à Internet. O relatório acima mencionado continua, observando que, em todo o mundo, “mais de 5, 19 bilhões de pessoas agora usam telefones celulares” (We Are Social e Hootsuite, 2020).

Duas coisas que temos interesse em destacar a partir desses últimos dados: a primeira, que até mais de dois bilhões de pessoas não usam telefone celular; e a segunda, parece que a estratégia de comunicação educacional está reorientada para o computador de bolso que é o telefone celular. Isso encontra uma enorme resistência entre os professores, principalmente pelo tamanho das letras e formatos, mas também porque eles não foram ensinados a usar o celular de maneira pedagógica. Pelo contrário, até semanas atrás o telefone celular era proibido em muitas cidades e escolas do planeta. Os dados relevantes ainda são a impossibilidade de cobertura de 100% na “estratégia contingencial de educação virtual em casa”; parece que um mínimo de 40% está fora do escopo desta iniciativa. Nos Estados Unidos, apenas 57 em cada 100 pessoas têm um computador pessoal, e esse número é ainda mais baixo quando estratificado por estratos sociais e profissões. Os professores geralmente são uma das profissões que têm o maior número de computadores pessoais em casa, mas as cifras dos sindicatos na América Latina colocam esse valor abaixo da média norte-americana. Isto é, muitos dos professores, que são o suporte da proposta de educação virtual em casa, não têm um computador para isso: eles começam a ser os primeiros desaparecidos da estratégia educacional dos ministérios da educação.

Em 21 de abril, a Força-Tarefa de Ensino publicou no portal da UNESCO que, dos 1,73 bilhão de crianças e jovens em casa, 826 milhões não têm acesso a um computador em casa, enquanto 706 milhões não têm acesso à internet em casa; isto é, 50% da população estudantil. Esses números variam de acordo com o país e a região, mas em nenhum caso a cifra é inferior a 40% sem internet ou computador. Em outras palavras, enquanto os governos declaram a “continuidade” da educação, milhões de crianças e jovens desapareceram dos sistemas escolares.

São esses os novos desaparecidos da educação, que não aparecem nos discursos das burocracias educacionais. Esse fato nos lembra o discurso infame de um ditador do cone sul no final da década de 1970, quando era questionado pelos desaparecidos e respondia: “simplesmente não estão”. Precisamente onde estão aqueles milhões de crianças e jovens que até fevereiro tinham uma escola pública para estudar? Para além da crise anterior do escolar, era inegável o papel socializador da escola; portanto, responder pelos desaparecidos da educação torna-se o clamor mundial do presente.

Os torturados pelo modelo de educação em casa

Os privilegiados que têm um computador em casa experimentam outro drama, o da tortura pela educação como nova normalidade cotidiana. Primeiro, as famílias têm que priorizar e decidir os horários de uso do computador doméstico e da conexão, quando há vários membros do núcleo familiar que disputam o acesso ao equipamento e à Internet. Isso é exacerbado nos países e lugares onde a falta de energia e o racionamento elétrico são constantes, onde a conexão é instável ou disponível apenas em determinados horários.

Segundo, para os “desaparecidos de fato”, aqueles que não têm como se conectar para resolver as tarefas e continuar na “normalidade escolar” em tempos de coronavírus, a angústia e o estresse de se sentir excluído se converteram em uma cruel tortura emocional e cognitiva. É uma tomada de consciência abrupta da exclusão social em que viviam, ao mesmo tempo em que sentem ameaçada a possibilidade de sair da pobreza através do estudo, ideia que o liberalismo educacional semeou.

Terceiro, aprender a operar “plataformas educacionais digitais” que desconheciam até então. E aprender no plural, porque se tornou exercício de mãe, pai, avós, tios e estudantes; todo aquele que cooperava com o aprender em casa tiveram que dar o “salto para o tecnológico” em pouco tempo, sem manuais, nem aulas metódicas. Isso também depende do capital cultural de uma família, porque, em alguns casos, ter um computador e a Internet não é suficiente; então você precisa pedir “ajuda” de alguém externo no meio da quarentena.

Quarto, para os e as professores, nascidos principalmente antes do clip tecnológico da década de 1980, que viam a tecnologia como entretenimento e não o seu impacto na mudança do paradigma educacional, agora devem reaprender o pedagógico em um contexto digital. E a única referência que eles têm são cursos à distância, do tipo “academia americana”, com textos para ler e preencher respostas, ou a televisão educacional dos anos setenta, com livros para preencher a partir de vídeos pré-gravados, só que agora com computador, telefone celular e câmera digital. O drama de professoras e professores que não receberam treinamento prévio e hoje, em um neodarwinismo social, são jogados a “cada um resolva como melhor possa”. Essa entropia está gerando uma fragmentação da educação como não vimos há décadas, talvez desde o início da escola moderna. Para o cúmulo, os professores têm os diretores e supervisores exigindo-lhes o cumprimento do planejamento curricular; o que é importante é o cumprimento da administração curricular em qualquer contexto. Também é justo dizer que esses diretores e supervisores são açoitados para enviar relatórios sobre o “cumpri- minto” (assim mesmo, com hífen)[2] escolar, para que as altas hierarquias educativas possam comunicar que “tudo caminha bem”.

Quinto, o volume de conteúdo e tarefas que chegam aos estudantes, como educação bancária virtual, é impressionante: eles passam cinco, seis e até oito horas por dia resolvendo as tarefas, questionários, desenhos, exercícios, palavras cruzadas, sudokus etc., na lógica comunicacional unidirecional. Em muitos casos, os vídeos enlatados enviados a eles são de empresas transnacionais de educação. Essa dinâmica está enviando milhões de estudantes para os braços do “Dr. Google”, para a reprodução mecânica e não reflexiva de conteúdos. Além disso, ninguém havia planejado esse longo confinamento em casa; portanto, as folhas de papel, lápis, canetas, borrachas e giz de cor estão ficando escassas; não há espaço para erro, cada folha é valiosa, cada grafite pode ser o último a ser obtido. Como em um reality show educacional, se compete pelo tempo de entrega. Estudar está se tornando uma corrida de obstáculos em casa, uma tortura que não garante nenhum aprendizado.

Sexto, os pais, mães, irmãos, tias e avós que agora precisam dedicar horas do seu tempo para se lembrarem do conteúdo que não usavam há muitos anos, reaprender como é feito agora e aprender coisas de que nunca ouviram falar. Isso poderia parecer fascinante, a não ser porque se faz competindo com o tempo necessário para sobreviver, em meio a números horríveis que falam de 2 bilhões de trabalhadores informais no mundo, 1,200 milhões deles altamente precários, que vivem o dia após dia. Eles precisam estudar com seus filhos e filhas enquanto resolvem como levar um pedaço de pão para a mesa.

Sétimo, es[3] maltratades[4] pela cultura patriarcal, a misoginia, o machismo nas casas. As opressões emergem em confinamentos forçados, como José Saramago escreveu magistralmente em “Ensaio sobre a cegueira”. Para muitas mulheres e meninas, a escola presencial também era um lugar para fugir por horas do tratamento desumano em casa, bem como para os mais pequenos que sofriam abuso infantil. A escola presencial não é perfeita e temos que virá-la de cabeça para baixo; porém, dissolvê-la seria ainda pior, mas esse é assunto de outro artigo.

Todos os atores da ação educativa estamos sendo torturados e alguns replicam a ação. Com essa política de “educação em família”, a casa se torna um lugar para torturar mentes e corpos, adormecer as consciências, em um processo de ensaio de educação virtual que mais se parece com lavagem cerebral. A casa deve ser um espaço educacional baseado no diálogo, no encontro, no aprender fazendo, na aprendizagem amorosa, e essa situação de contingência deveria se concentrar mais nisso.

Eu não quero que me desapareçam ou me torturem. O que eu faço?

A velha escola não servia para criar mulheres, homens e sexos livres e diversos, mas essas práticas de educação virtual em casa elevam de maneira exponencial o modelo de educação para a servidão e a repetição. Primeiro, temos que abrir um debate global sobre essa situação; segundo, passar do debate à ação, como estão fazendo os estudantes universitários galegos, promovendo a primeira greve virtual – mas essa greve tem que ser mundial. Em sequência, é urgente a construção de espaços de articulação estudantil, de professoras e professores, famílias, pedagogos críticos, de sindicatos e grêmios, de formuladores de opiniões críticas; terceiro, é preciso começar a pensar nessa outra escola, sem um currículo preestabelecido, com algumas referências consensuais por série ou ano escolares; mas, além disso, construir outro modelo de formação de professores, estruturado em coletivos pedagógicos que resgatem o conhecimento pedagógico e a ação educativa para aprender a pensar.

Notas:

[1] Nota da Tradução: mantida a linguagem original.

[2] Nota da Tradução: foi preservado o sentido da expressão do texto original: “cumpli-miento” (minto, em castellano).

[3] Nota da Tradução: mantida a linguagem original.

[4] Nota da Tradução: mantida a linguagem original.

https://outraspalavras.net/outrasmidias/como-fazer-da-educacao-a-distancia-maquina-de-tortura/

sábado, 1 de agosto de 2020

Educação

As brumas do passado e o futuro da educação

Num romance de Kazuo Ishiguro, em que os personagens mergulham num mundo sem memória, pistas para enfrentar o vazio do país e da Educação. Só vencendo a melancolia pedagógica e compulsão modernizadora surgirá nova agenda

Publicado 30/07/2020 às 20:21 - Atualizado 30/07/2020 às 21:09

Por Roberto Rafael Dias da Silva

Kazuo Ishiguro é daqueles escritores que nos envolvem, nos encantam e permitem com que possamos ultrapassar os limites de sua narrativa de modos variados. Em seu livro “O gigante enterrado”, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, deparamo-nos com uma literatura de fantasia recheada de mistérios, desafios, mitologias e uma trama envolvente, contextualizada nas lendárias guerras entre bretões e saxões. Conta a história de um casal de idosos – Axl e Beatrice – que resolve abandonar a sua aldeia e iniciar uma jornada em busca de seu filho. A narrativa que vai se complexificando à medida em que Ishiguro – com muita imaginação e uma riqueza de detalhes – vai nos explicitando como as pessoas estão vivendo em um mundo sem memórias, em que sabem que determinados acontecimentos ocorreram e não alcançam a sua efetiva lembrança.

A aventura de Axl e Beatrice – em uma longa caminhada em que personagens cada vez mais interessantes vão aparecendo e enriquecendo a trama – é marcada por pequenas lembranças e grandes dúvidas, por confissões de amor e crises de fidelidade. Os lapsos coletivos de memória se devem a uma névoa que atinge a região. A névoa decorre do hálito de uma dragoa – Querig – que avança por todos os cantos levando suas ondas de esquecimento. Aqui eu encerro minha narrativa do livro – deixando aos leitores a sugestão de sua continuidade – e ingresso naquele que se torna o principal dilema político do livro. A névoa do esquecimento impede as lembranças dos afetos do passado e, ao mesmo tempo, bloqueia momentaneamente as guerras e as vinganças entre povos inimigos. Os melhores diálogos do livro, construídos brilhantemente na sensível narrativa de Ishiguro, levam-nos a um grande dilema: matar ou não Querig. Traduzindo essa questão para os interesses de meu texto: como lidaremos com o passado na construção de uma educação pós-capitalista?

Uma primeira elaboração para esta questão poderíamos encontrar em Adorno no texto “O que significa elaborar o passado”, que integra à obra “Educação e Emancipação”. Remetendo-se ao contexto dos debates europeus, posteriores ao nazismo, o filósofo alemão ajuda-nos a considerar que era necessário manter uma memória ativa para reelaborar certos acontecimentos. Em suas palavras, “quando a humanidade se aliena da memória, esgotando-se sem fôlego na adaptação ao existente, nisto reflete-se uma lei objetiva de desenvolvimento”. A experiência formativa de recolocar em questão a nossa história implicaria em autorreflexão; mas, também dependeria de uma transformação social. Aqui encontramos uma chave de leitura fundamental, qual seja: “o passado só estará plenamente elaborado no instante em que estiverem eliminadas as causas do que passou”. A possibilidade formativa que se estabelece desta primeira elaboração encontra-se no necessário movimento de produção de leituras críticas capazes de engendrar ferramentas novas, em permanente processo de esclarecimento.

+ Em meio à crise civilizatória e à ameaça da extrema-direita, OUTRAS PALAVRAS sustenta que o pós-capitalismo é possível. Queremos sugerir alternativas ainda mais intensamente. Para isso, precisamos de recursos: a partir de 15 reais por mês você pode fazer parte de nossa rede. Veja como participar >>>

Outra possibilidade interpretativa para a questão instituinte deste texto poderíamos localizar em Michel Foucault, em sua atitude genealógica. Com o filósofo francês, a busca pelo passado pode nos revelar suas origens múltiplas e variadas ou que “a sua essência foi construída peça por peça a partir de figuras que lhe eram estranhas”. O exercício de perscrutar o passado permite com que ampliemos nossa perspectiva do tempo vivido e dissocia-nos do encontro de um ponto primordial no passado em que as coisas aconteceram. Em termos analíticos, esse modo de leitura da história oferece-nos outras possibilidades de crítica política, como lembra-nos o filósofo francês: “é que o saber não é feito para compreender, ele é feito para cortar”.

Buscando olhar para o pensamento brasileiro contemporâneo, outra argumentação possível encontramos em Márcia Tiburi, em seu conhecido livro “Como conversar com um fascista”. Precisamos interrogar o pensamento autoritário, uma vez que sua afirmação depende de uma lógica “citacionalista” – repetitiva e viciosa. Este modo de vida pode ser encontrado tanto na micro quanto na macropolítica e materializa-se na incapacidade de dialogar, conduzindo a um vazio de pensamento, de sentimento e de ação. De acordo com Tiburi, “o vazio é o estranho ethos de nossa época”. Reelaborar o passado, nestes termos, implicaria em um fortalecimento da dimensão política, instaurando formas de resistência baseadas na prática dialógica. Mais uma vez recorrendo à filósofa, “o diálogo não é uma salvação, mas um experimento ao qual vale a pena somar esforços se o projeto político for coletivo.

Por estes caminhos heterogêneos, procurei lançar possibilidades para pensar uma questão central para a construção de uma educação pós-capitalista. Escapando das atitudes típicas do pensamento educacional brasileiro na atualidade – melancolia pedagógica e compulsão modernizadora –, é momento de mobilizarmos esforços na construção de uma nova agenda (SILVA, 2020). O modo como lidaremos com o passado precisa ser colocado sob debate em uma sociedade que parece habitar um presente permanente. Seja pela experiência formativa (em Adorno), seja pela atitude genealógica (foucaultiana), não escaparemos no Brasil de enfrentar o vazio de pensamento que nos ronda, como salienta Tiburi há alguns anos. A literatura de Kazuo Ishiguro, que serviu de fio condutor para esta argumentação, proporciona-nos mais uma cena, com a qual finalizarei este ensaio. Interrogada pelo padre Jonus sobre como reagiriam com a volta das memórias, Beatrice oferece-nos uma resposta para nos acompanhar a novas reflexões: “Nós aceitaremos as más lembranças de volta também, mesmo que elas nos façam chorar ou tremer de raiva. Afinal, elas não são a vida que compartilhamos?”.

Referências:

ADORNO, Theodor. Educação e emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 23a ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2007.

ISHIGURO, Kazuo. O gigante enterrado. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

SILVA, Roberto Rafael Dias da. Entre a compulsão modernizadora e a melancolia pedagógica: a escolarização juvenil em tempos de pandemia no Brasil. Práxis Educativa, v. 15, p. 1-12, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/342701767_Entre_a_compulsao_modernizadora_e_a_melancolia_pedagogica_a_escolarizacao_juvenil_em_tempos_de_pandemia_no_Brasil

TIBURI, Márcia. Como conversar com um fascista. 7 ed. Rio de Janeiro: Record, 2016.